(一)线下到线上,OTA 崛起

OTA(Online Travel Agency)是当前旅游产业链中游环节,为下游消费者提供优质产品及服务。从国际演变来看,OTA 发展可以分为三个阶段:

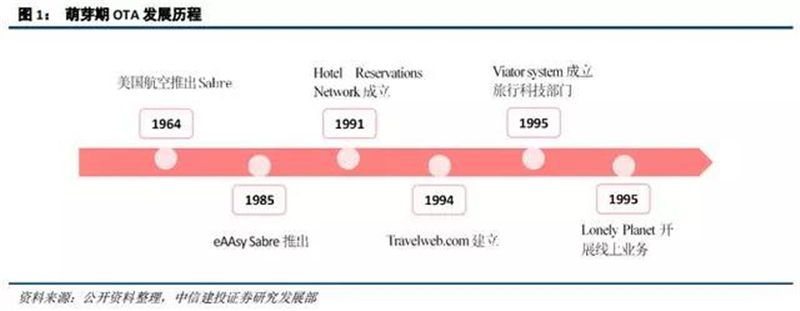

1)萌芽期(1950—1995 年)

在线旅游渠道和平台的技术基础发源于现代航空业。1952 年,Ferranti Canada 为环加拿大航空公司开发了世界上首个计算机预订系统,命名为“ReserVec”。此后,美国航空公司借鉴 ReserVec 的成功,与 IBM 合作投资开发自己的计算机预订系统——于两年后推出 Sabre 系统。在此基础上,其他航空公司也纷纷开发自己的计算机预订平台,从 20 世纪 60 年代开始,Deltamatic、DATAS、Apollo、PARS、Amadeus 等系统纷纷诞生并开始投入使用,这些计算机预订系统的重点服务对象是旅行社。在旅游业及信息技术发展下,于 1985 年,Sabre发明了一种直接面向消费者的预订系统“eAAsy Sabre”,消费者可以跨过旅行社,直接通过该系统进行机票、酒店和车票的在线预订。

早期批发商模式被酒店方偏好。1991 年,Hotel Reservations Network 成立,消费者可以通过电话进行酒店预订。该公司首先采用收取佣金的方式,由于大多数酒店不愿意支付佣金,公司随后发明了批发商模式。在该模式下,公司以净利价格支付给酒店,而以毛利价格出售给消费者。消费者预付款,公司可以赚取毛利和净利价格之间的价差。

众多在线旅游网站诞生,为 OTA 的萌芽奠定基础。1994,世界上第一个酒店综合名单网站 Travelweb.com建立,不久之后,该网站推出了直接预定服务。一年后,Viator 系统公司(即 Viator.com)成立专门的旅行科技部门,加码以互联网提供目的地旅行的预订服务。同时,世界主流旅游出版社 Lonely Planet 积极利用互联网发展线上业务,该业务的成功激励其他旅游出版社纷纷从事线上业务。

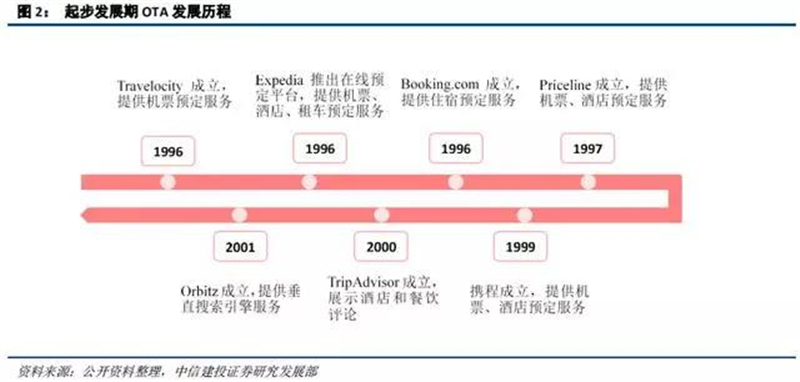

2)起步发展期(1996 年—2001 年)

全球范围内大量 OTA 纷纷成立。1996 年,微软创办 Expedia,提供机票、酒店和租车服务的在线预订。Expedia的成立使众多模仿者纷纷进入 OTA 市场,在全球范围内掀起了 OTA 的创业与投资潮流。1997 年 Priceline 创立,并于 1998 年以“Name Your Own Price”模式向全球用户提供酒店、机票、租车、旅游打包产品等在线预订服务。此后,携程网、TripAdvisor、Orbitz 等著名 OTA 网站也相继在 1999-2001 年间建立。

3)整合集成期(2002 年—至今)

OTA 巨头借助资本力量以并购形式扩张。OTA 业务高度同质化使得并购扩张成为重要的提升市占率方式,国际上主流的 OTA 通过一次次并购扩大自身业务边界、完善产业链,成就龙头地位。Priceline 在 2005 和 2007年收购的 Booking.com 和 Agoda 是其海外扩张的主要动作,尤其是 Booking.com 成为其长期增长的动力。此后又收购了 KAYAK、Rentalcars.com 和 OpenTable,向不同业务领域扩张。Expedia 也通过收购 Travelocity、Orbitz等众多公司快速扩张。国内的携程网与去哪网于 2015 年合并,合并后机酒业务市占率超过 50%,旅游度假业务市占率达到 25%。

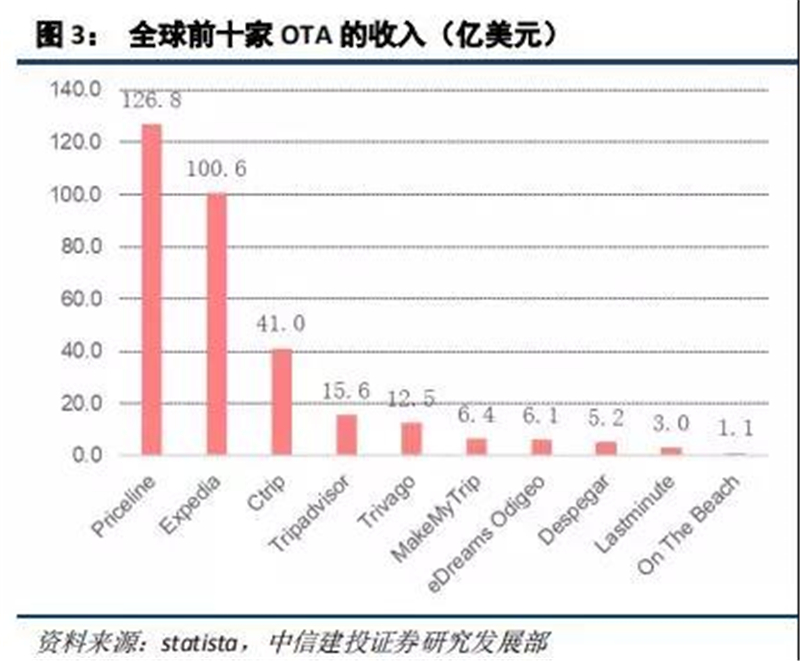

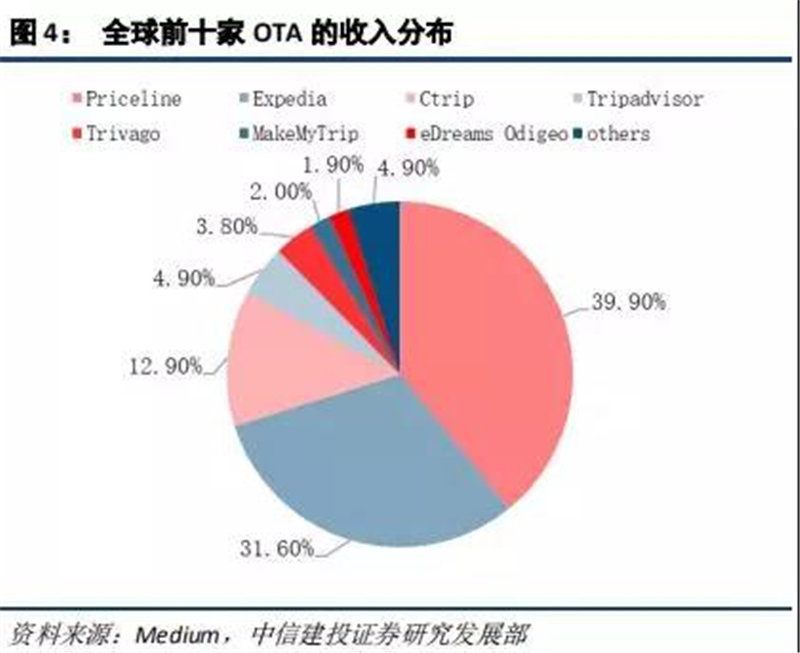

目前 OTA 市场的总体格局三足鼎立。线上 OTA 马太效应和规模优势明显,通过公司间的并购,已经形成少数龙头把握市场的竞争格局。目前国外的 Priceline、Expedia 以及国内的携程占主导地位。2017 年,在全球前的十家 OTA 中,Priceline 实现收入 126.8 亿,占比 39.9%;Expedia 实现收入 100.6 亿,占比 31.6%;携程实现收入 41 亿,占比 12.9%。

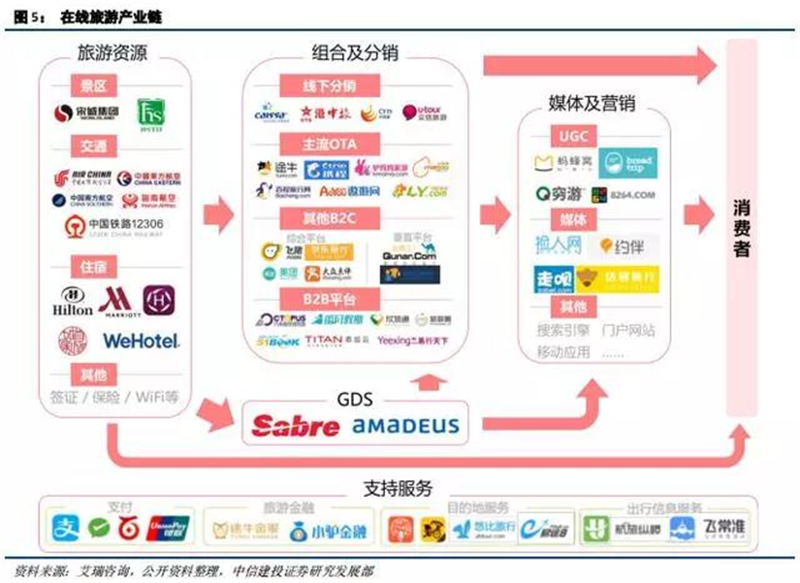

经过多年发展,OTA 已形成复杂的产业链。OTA 在在线旅游产业链中处中游地位,上游对接丰富的旅游资源(为消费者提供旅游产品及服务),下游面对广大的消费群体(为旅游资源方导入客流),旅游资源的丰富度以及消费者需求的多样性决定了 OTA 行业业务范围广、市场规模大、商业模式日新月异的特点。

(二)产业链下游:消费需求推动行业高速增长

旅游需求旺盛,在线旅游蓬勃发展。从人次来看,全球入境游人次从 1995 年的 5.2 亿增长到 2017 年的 13.4亿,增长将近 2 倍。从收入来看,国际旅游收入从 1995 年的 4,849 亿增长到 2017 年的 15,260 亿美元。在线旅游的下游是需求机票和酒店等旅游产品的消费者,伴随着消费升级,旅游产业整体景气度向上,在线旅游市场规模有望持续提升。

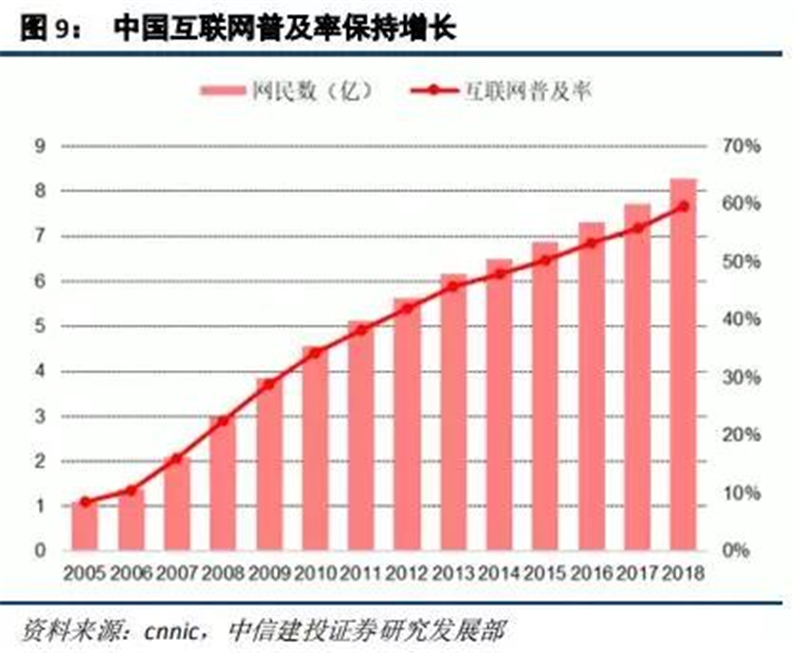

互联网的普及奠定在线旅游的发展基础。从美国来看,互联网普及率从 2000 年的 43.1%增长到 2016 年的88.5%,增长约为 2 倍。从中国来看,互联网普及率从 2005 年的 8.5%增长到 2018 年的 59.6%,增长超过 6 倍。互联网的普及促进线上旅游的发展。相比于美国,我国的互联网普及率较低,因此旅游产业在线化率的提升空间更为广阔。

在线旅游市场规模和渗透率持续提升。2009 年,中国在线旅游市场交易规模为 617.6 亿元,渗透率为 4.8%;至 2017 年,交易规模已经提升至 7,384.1 亿元,渗透率为 13.3%,8 年内交易规模 GAGR 高达 36.36%。目前国外在线旅游市场的渗透率约为 40%。因此,我国的在线旅游市场仍有极大的提升空间。

(三)产业链中游:OTA 起源于 GDS,位于 GDS 下游

1、50 多年不断发展,呈现三足鼎立格局

GDS 最早于 1964 年由美国航空推出。自上世纪 50 年代起,随着第二次世界大战的结束,航空旅游人次快速增长,美国的航空公司也面临着及时处理旅客机票预定的挑战。当时,游客需要亲自到机场或预定办公室处预定机票,或通过电话预定,这之后航空公司代理再把乘客名单登记在纸上。这种预定方式效率低且出错率高,导致航班过多预定或预定不足,不仅给旅客带来麻烦,也给航空公司带来昂贵的成本。为了解决该问题,美航和 IBM 决定在改进存货管理系统上进行合作,开发出可以创建并管理航空座位预定并能够让在各地的代理商通过电子方式实时获取数据的系统,半自动商业存储环境(Sabre)系统由此诞生。在代替 30%的服务人员后,Sabre大大降低了美航的成本。1976 年,美航开始用 Sabre 系统终端去吸引旅游代理商,根据美航的报告,前 200 家安装了 Sabre 系统的代理商,每年从旅客身上增加的收入就达到了 2010 万美元,投资回报率达到 500%,这促使越来越多的代理商安装了 Sabre 系统。Sabre 系统的成功激励更多航司参与,加紧推出各自类似的系统:联合航空推出了 APOLLO、TWA 航空推出了 PARS、DELTA 航空推出了 DAASII、东部航空推出了 SYSTEM ONE。此后,GDS 经历了激烈的竞争和并购。

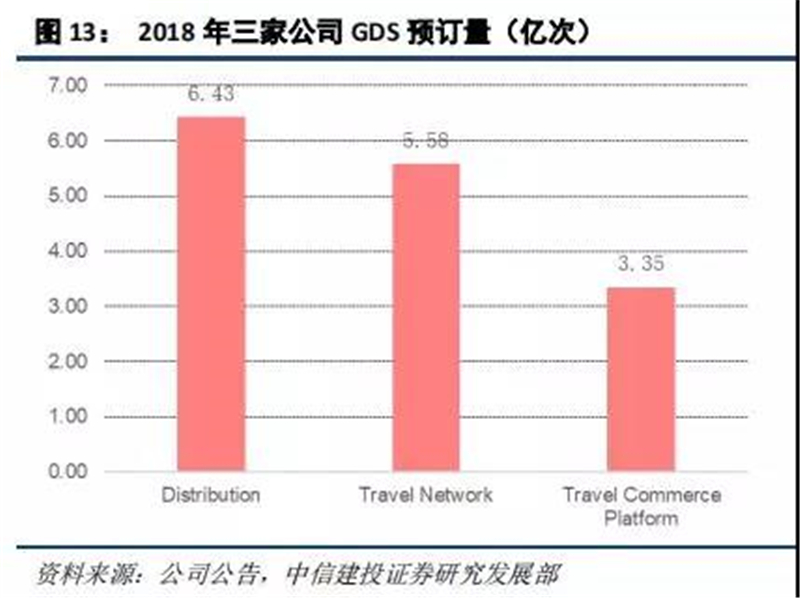

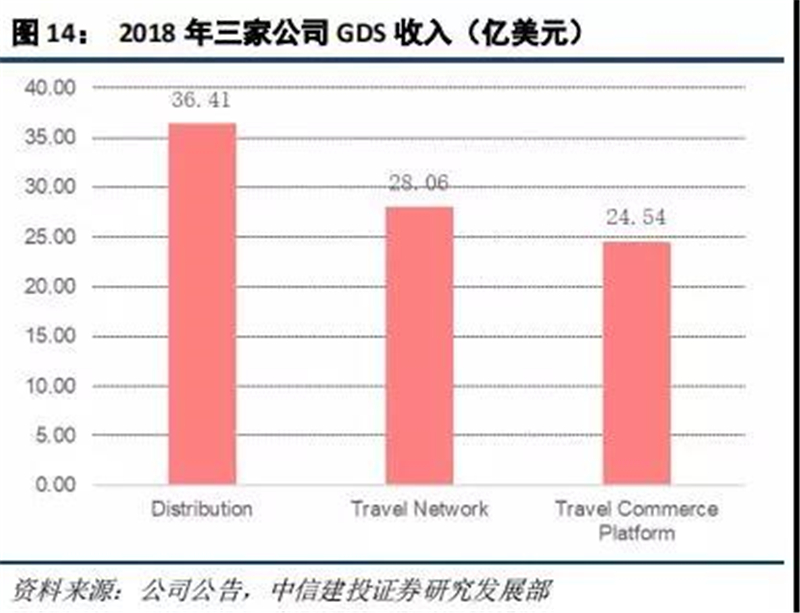

GDS 四巨头——国外“三足鼎立”,中国“一家独大”的竞争格局形成。目前国外三家主要的 GDS 公司分别是 Sabre,Amadeus 和 Travelport,这三家公司的 GDS 业务(Sabre 的 Travel Network、Amadeus 的 Distribution以及 Travelport 的 Travel Commerce Platform)在各自总营收中占比分别为 73%、61%、96%。2015 年时,三家GDS 公司在全球市场份额分别为 40.7%,36.6%和 22.6%。至 2018 年,三家公司 GDS 业务的预定量分别为6.43/5.58/3.35 亿次,收入分别为 36.41/28.06/24.54 亿美元。中国大陆地区的 GDS 为 TravelSky,自成立就在国内处于垄断地位。

GDS 的业务范围从诞生初期的航空逐渐扩大到整个旅游业。GDS 成立初期,业务只涵盖航空运输业,而目前 GDS 已经发展成为服务于整个旅游业的产业,旅馆、租车、旅游公司、铁路公司等也纷纷加入到 GDS 中。以 Sabre 为例,2014 年它的上游包括 400 家航空公司,125,000 家酒店,30 家汽车租赁品牌,50 家陆运公司,16 家航运公司和 200 家旅行社,业务边界不断扩大。

2、GDS 专注 to B 业务,不断探索新领域

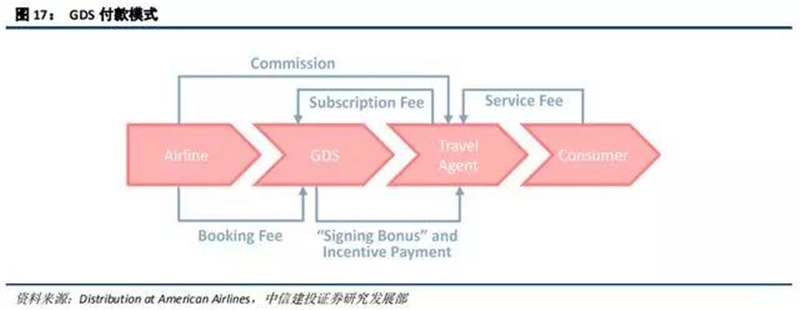

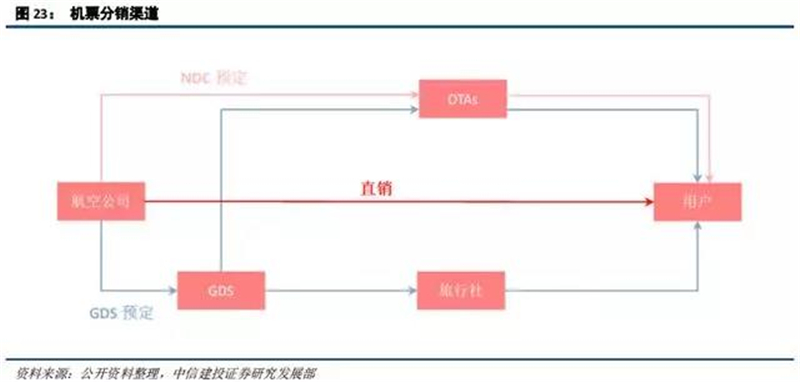

GDS 上游为旅游产品供应商,下游为 OTA 等旅游代理商。GDS 的上游包括航空公司、酒店、租车公司等旅游产品供应商,下游为旅行社(线上/线下)、公司等客户。旅行社和公司可以通过 GDS 获得供应商提供的相关旅游产品的库存、价格、特征等实时信息。与 OTA 不同在于,GDS 主要从事 to B 的业务,服务于公司型客户,不直接服务于消费者,而 OTA 则主要从事 to C 业务。

OTA 虽然处于 GDS 的下游,但目前航空公司、酒店可以跨过 GDS 与 OTA 等旅游代理商直接联系,使OTA 成为与 GDS 平行的一条分销渠道。

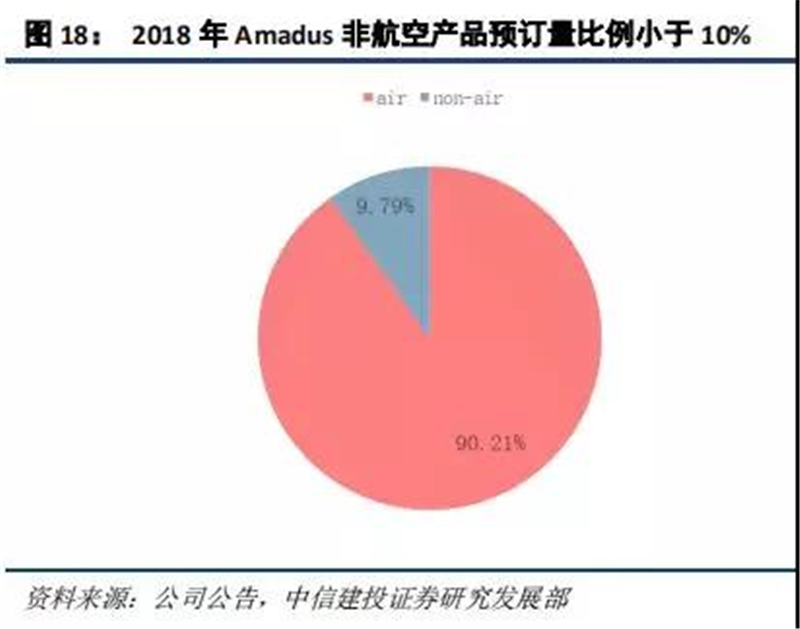

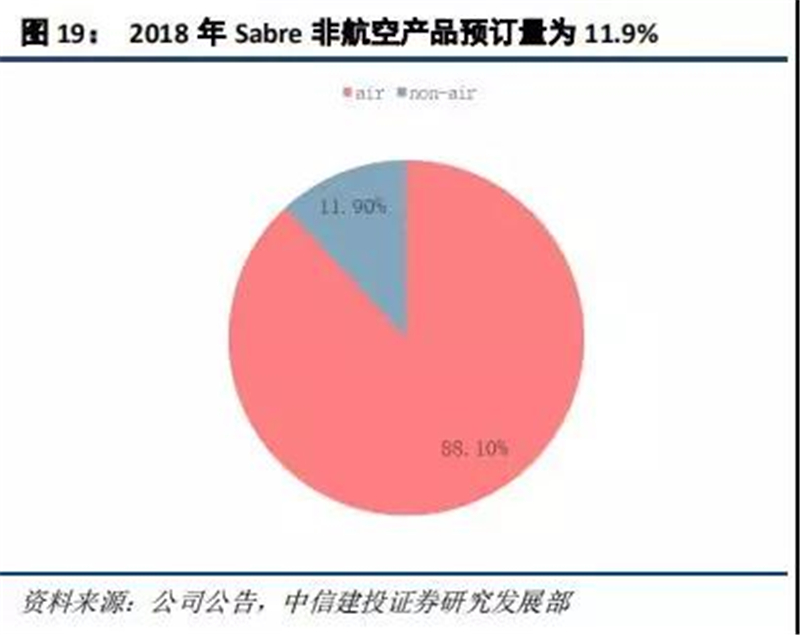

GDS 正不断尝试新领域发展。旅游产品供应商直销、与 OTA 直连等绕过 GDS 的新分销方式的出现对 GDS构成了一定的威胁,促使 GDS 不断探索新的业务:1)在运营好传统航空业务的同时将触角伸向酒店、铁路、汽车租赁、邮轮公司等扩大产品线。2018 年,Amadeus 和 Sabre 分别有 9.79%/11.90%的预订量来自非航空产品;2)围绕航空公司、酒店等行业需求开发一揽子 IT 解决方案,实现战略同盟的局面;3)加大与互联网企业的合作,加速涉足互联网领域,加快从“供应商—GDS—旅行社—消费者”向“供应商—GDS—Internet—消费者”的转变;4)向客户提供更加丰富和定制化的数据,从而满足消费者特定的需求和偏好。

(四)产业链上游:航司进入“0 代理费”时代,酒店盈利价值凸显

OTA 主要的销售产品包括旅游景点、交通、住宿、其他服务等。以交易额计,在线机票预订在整体 OTA中占比最高,达 57.5%。在线住宿预订的交易规模其次,为 20.1%。由于交通领域的航司与中国铁路对资源的掌握力强,一般交通采用代理模式(包机等情况占比极少);住宿业务由于资源方分散度高,是代理与批发模式并存的局面。

1、资源掌握能力强,航司代理佣金下降

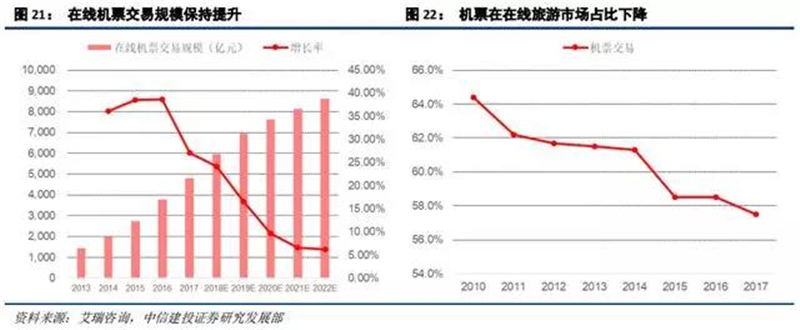

在国内的在线旅游市场中,机票业务占据半数以上。预计在 2018 年,中国在线机票交易规模将达 5,969.1亿元,增长率为 24.1%。当前中国在线机票市场增长速度趋缓,占比也呈下降趋势,主要原因是高铁网络不断完善,消费者出行方式的选择更为多元化。

航空公司对 GDS 的不满催生了 NDC,渠道走向多元化。一直以来,航空公司主要有两条分销渠道。一是直销,即消费者通过航空公司自己的电商平台或呼叫中心等渠道直接从航空公司订票。二是以 GDS 为中心的预定,即消费者从 OTA 或旅行社订票,OTA 或旅行社通过 GDS 获得航班信息。以 GDS 为中心的预定方式引起了航空公司的不满:1)航空公司不仅要向旅游代理商支付佣金,还要向 GDS 支付服务费;2)由于 GDS 是在互联网出现之前被开发出来,其使用的信息准则偏早期,不能充分描述航空公司提供的服务;3)GDS 拥有大部分乘客的信息,却不与航空公司分享。以上弊端促使航空公司绕开 GDS,寻找新的分销方式,如直销和 NDC。2015 年,IATA(International Air Transport Association)提出了一项以 XML 为基础的数据传输准则 NDC(New Distribution Capability),它使航空公司可以绕开 GDS 与 OTA 和旅行社直接联系。NDC 模式在全球航空业得到了广泛共识,目前已经有 148 家航空公司、OTA 和技术提供商通过了 NDC 认证。

自 2016 年起,国内机票佣金率下降,批发商及 OTA 盈利空间收窄。2010 年前,国内机票业务中,代理占比高达 90%。2015 年,国资委要求三大国有航司“将直销比例提高至 50%”、“代理费要在 2014 年的基础上下降 50%”。至 2016 年 6 月,民航 6 号文件正式宣布代理费改为“按航段定额支付”(按照航段 5 元、10 元、15元、20 元、25 元支付直扣定额手续费),并且叫停了前后返佣金,结束了“前返+后返”的代理费模式。政策改变下,国内的机票代理业务受到巨大冲击,国内三大航司不断提升直销比例,且代理费率同步降低。根据国航披露,2014-2017 年间,直销比例由 26%提至 50.9%,代理费/营收由 4.2%降低到 1.5%。至 2017 年,三大航空公司机票代理费在三年里下降 63 亿元,直销业务的发展促使航司的营收及利润同时受益。但是对于各机票代理商,提直降代意味着其业务空间不断收缩。

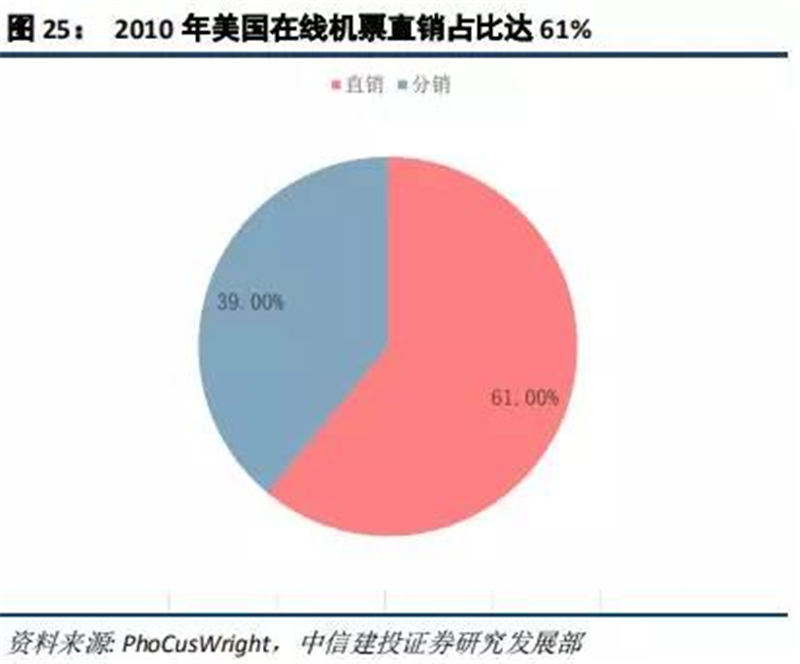

佣金率降低、直销占比提升与国际发展趋势一致。国外航空公司早已进入“零佣金”时代,直销业务占比持续提升。2010 年前,国外多家航司的代理费已经接近 0,其直销比例也提升至 50%以上。至 2010 年,美国的航空公司机票直销的比例已达 61%,代理商只占 39%。全球来看,英国航空公司(British Airways PLC)、德国汉莎航空公司(Deutsche Lufthansa AG)、法国航空公司(Air France)等知名外航的直销份额也达到了 50%的水平。

航司代理费及模式的变化倒逼 OTA 加速发展非机票业务,机票业务为其他业务交叉导流。在旅游的出行场景中,交通(机票、火车票等)代表行程的开始及结束,作为首要环节,机票仍是当前主要的流量入口之一。因此,尽管航司代理佣金率水平降低,在 OTA 业务中,机票业务的比例仍处于较高水平。同时,在销售机票时提供附加服务项目成为 OTA 另一收入来源,尤其是搭售保险。保险公司对自带流量的大 OTA 平台依赖度较高,使得保险的返佣比例也相对较高,在代理费收入受到影响时,保险(航意险、延误险等)也成为 OTA 的业务方向之一。

2、连锁酒店打造直销渠道,单体酒店对 OTA 依赖大

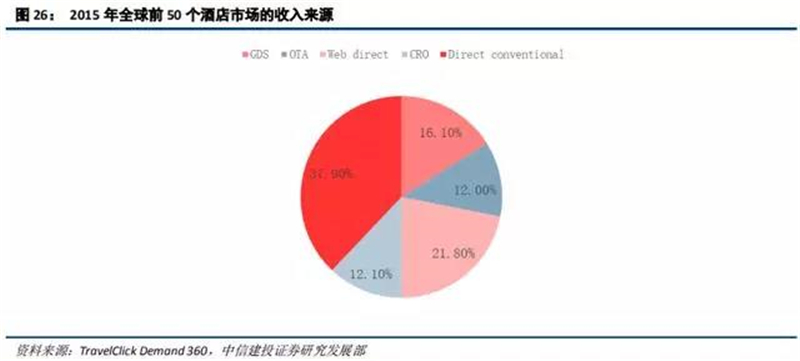

酒店:对分销渠道依赖较大。酒店主要有四种分销渠道,即 GDS、OTA、直销(Conventional 和 Web)和CRO(Central Reservation System)。根据 TravelClick 对来自全球前 50 个酒店市场的调查数据显示,2015 年,酒店的收入来源中,来自 GDS 和 OTA 的收入分别占总收入的 16.1%和 12.1%。GDS 的收入超过 OTA 是因为全球前 50 个酒店市场主要为城市市场,商务旅行客户更多,他们更倾向于通过 GDS 预定酒店。而 OTA 对于在偏远地区的单体酒店更加重要,占到它们总预定量的 70%-80%。

国内在线酒店交易市场规模增速超过交通业务。2018 年,预计中国在线住宿市场交易规模将达 2,230 亿元,增长率为 22.57%,占整体在线旅游市场份额约 20%。对 OTA 而言,酒店由于分散度高,议价水平弱于航司,因此,酒店业务对 OTA 而言是重要的盈利渠道。

对连锁酒店而言,主要致力于搭建会员体系、发展直销业务。国内酒店龙头中,华住酒店和首旅如家酒店的直销占比分别达到 87%、80%,自身会员体系已经建立完成,对 OTA 的依赖度减少。

单体酒店相对与连锁酒店更依赖 OTA 分销渠道。根据盈蝶咨询数据,2017 年,全国连锁酒店客房的市场规模大致为 320 万间,全国住宿业客房总规模约 1677 万间。依此推算,连锁酒店占据整个住宿业市场 20%左右,即单体酒店的比例高达 80%,是国内住宿市场的主流。根据 STR 统计,截至 2016 年,美国酒店连锁化率高达70%,因此,国内酒店市场对 OTA 而言发展潜力极大。

当前 OTA 在酒店业务中主要采用代理模式,批发模式、广告模式相对较少。国内外 OTA 在酒店业务方面均以代理为主,主要是由于 OTA 主要选择在旅游旺季等高峰期采用批发模式,对酒店方而言意愿并不强,因此酒店业务仍以代理模式为主。

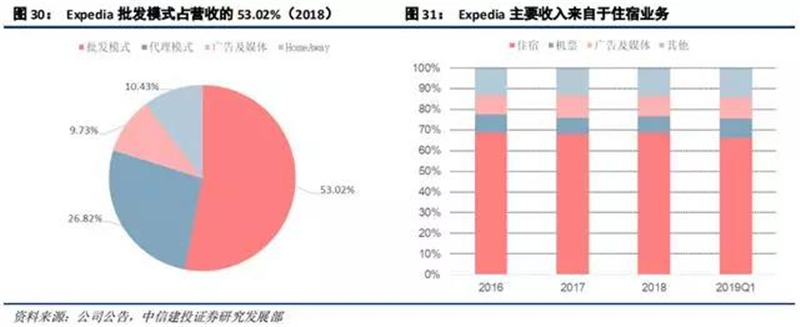

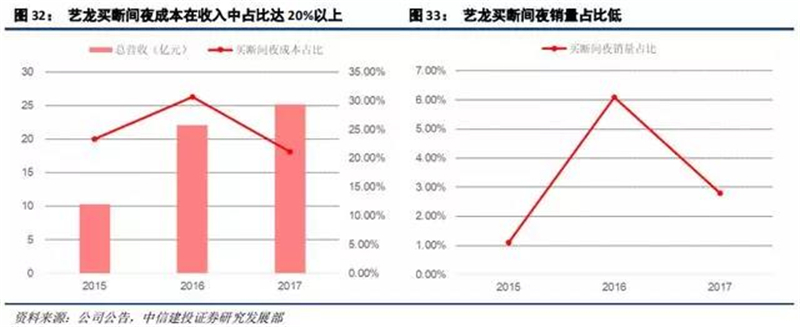

国内外批发模式略有不同,国内 OTA的批发模式承担相应的存货风险。国外的典型批发模式OTA是Expedia,对 Expedia 而言,主要收入来自于住宿业务,且在模式上以批发业务为主(在营收中占比超过 50%),但 Expedia并不承担存货风险——Expedia 跟酒店供应方签订批发协议时约定自己没有房间的控制权,仅有房价及房间的“可用”信息,确认的收入会扣除付给供应商的部分。但国内的 OTA 承担存货风险,根据艺龙的数据,在与携程共享库存前,艺龙单独的买断间夜成本在销售成本中占比达 65.6%(2017 年),在营收中占比超过 20%,但在整体销量中占比较低。

OTA 在酒店业务上的盈利来源还有广告收入,但体量较小。广告收入在整体 OTA 市场中规模有限,在大型 OTA 中,广告收入不到 10%。主营广告收入的企业相对较少,以 TripAdvisor(猫途鹰)为成功代表。但从其酒店的收入占比来看,猫途鹰在酒店方面的业务也在降低,不断加入新业务。