狂躁的票价

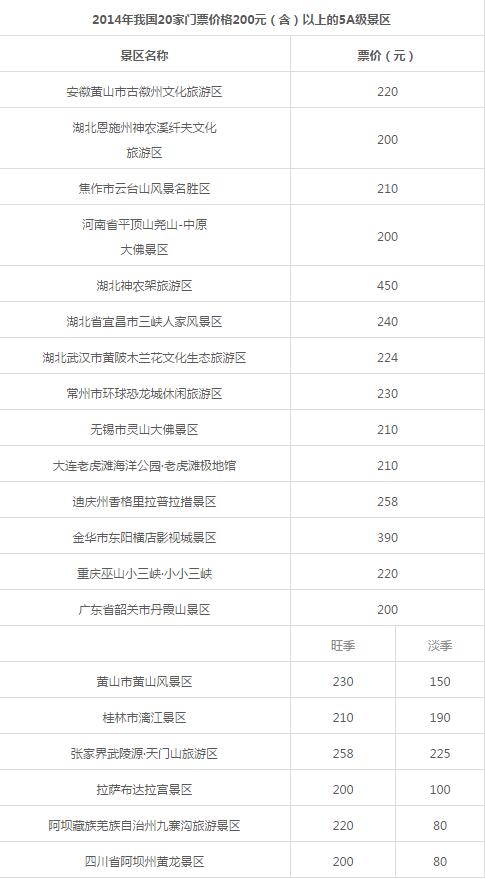

近十几年来,伴随着国民经济的快速增长,我国旅游景区的数量持续膨胀,目前已达2万余家。与此同时,游客数量连年攀升,部分景区门票价格过高(尤其是5A级景区)且频繁涨价的问题引起广泛关注和持续争论。

来看一组数据:2002年黄山风景区旺季票价130元,2009年涨至230元,7年涨幅达77%;期间,九寨沟风景区票价从145元涨至220元,黄龙风景区票价从110元涨至200元;最夸张的是内蒙古阿尔山景区,票价从2007年的60元飙升至2009年的180元,不过3年时间。

狂躁的景区票价GOGOGO、涨涨涨,广大游客直呼:看不起的风景啊!

数据来源:社科院旅游研究中心

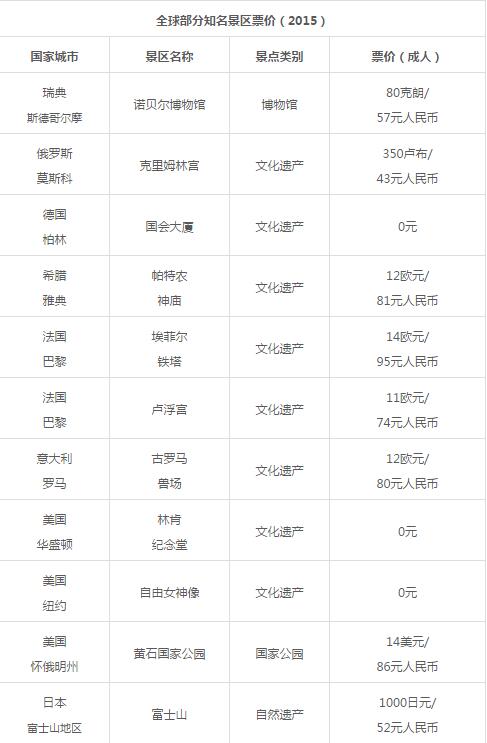

相对于经济发展水平和国民收入水平,目前我国的门票均价及票价在人均收入中的占比,明显偏高; 对标国外同级别景区,国内大多数景区的门票价格高的有点“离谱”。

数据来源:社科院旅游研究中心

为抑制票价涨幅过快,国家发改委在2007年及之后多次颁布了“禁涨令”,规定:景区票价只能三年调整一次;而现实却成了:票价三年必涨一次,门票价格始终能在达摩克利斯之剑下“步步高升”。

除了景区票价过高外,与门票有关、造成更差游客体验的是肆意扩大景区收费范围。

比如近年来许多景区门票虽未涨价,但通过剥离门票包含的交通费、提高环保车费和索道交通费、强制搭售旅游纪念品和发行联票等手段暗中提价。这些“伎俩”只会让游客更加反感。

高票价之害

景区票价过高,或变相扩大景区收费范围,有一定的不合理性和危害性。

一是增加了旅游成本,导致游客数量减少和旅游热情降低。

那些动辄两三百元一张的门票对许多工薪家庭而言,是外出旅游中一笔不小的开支。门票价格过高,无形中提高了旅游这一活动的门槛,使低收入者望而却步。

二是不利于旅游产业发展,降低了旅游发展的正外部性。

票价过高,景区会对门票经济产生过度依赖,滋养运营单位的惰性,导致景区忽视管理改善、服务优化和品牌提升,竞争力降低。

对地方政府而言,票价过高也并不利于旅游经济的可持续发展。门票收入并未兼顾旅游六要素,不仅未能带动餐饮、购物、娱乐等配套产业,反而使其他消费因游客控制成本而受到抑制,对旅游业的发展会产生负面作用。

三是可能会引发景区与居民冲突。

原本有着高共享性、公益性的开放式自然人文景观,建成后收取高票价,不仅是对居民旅游权利的变相侵害,更可能因巨大的显性利益诱惑和不合理分配,引发景区与当地居民的关系恶化、对峙甚至冲突。

免门票之利

既然高价门票会挫伤人们的旅游积极性并引起诸多危害,那么不收门票如何?景区会得不偿失,还是乞浆得酒?

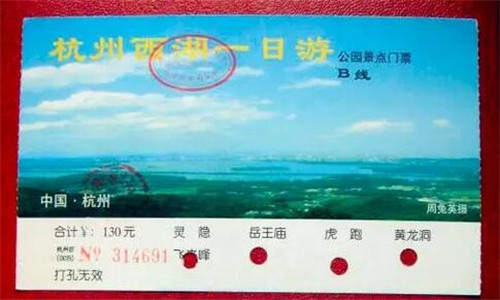

2002年,在全国绝大部分5A级景区开始大幅提价的情况下,杭州却逆势而动,“任性”地在西湖拆掉围墙、取消门票,成为全国第一个免门票的5A级景区。

免费开放前,西湖每年有2000多万元的门票收入。因此,从免收门票到申遗成功(2011)的10年间,西湖白白丢掉了至少两个亿。两个亿说不要就不要了!是不是很傻?

看似吃亏了,但实际上,少了门票收入的西湖不仅没亏钱,反倒比以前赚得更多!

虽然西湖在2002年失去了600万元的门票收入,但景区内的茶馆、餐饮、纪念品商店等商业租金增值700万元;不到一年时间,来杭州的游客量及人均逗留天数即开始快速增长,随之带动的食、宿、行、购、娱及相关产业消费收入十分可观。

据粗略测算和统计,“免费西湖”每年所吸引的人流量是“收费西湖”的2倍以上;免费开放的第十年,杭州的旅游总收入比2002年实际增加900多亿元,游客量比10年前增长了4倍,远高于同期全国旅游人次10%左右的复合增长率。(综合中国统计信息网及第三方数据)

不仅如此,游客大量增加还促进了城市就业。免费又让杭州赚来了好名声、好口碑,城市形象迅速提升,经济效益与社会效益获得双赢。

这一“抛弃门票”的成功案例使许多地方政府都树立了“不以旅游作为直接赢利点,而是以旅游业作为导流入口,发展其他产业”的思维模式。通俗讲,便是让大家达成了一种“不如免了这么点门票”的共识。

那么,各地争相效仿的“免门票”模式是否具有普适性?其他地方也能一免就灵?免了门票,景区和地方旅游就能更好地发展了?

这个问题很难用是与否来回答,但肯定不是绝对的Yes!

我们只看到西湖免去了门票,只看到此举带来的巨大经济效益和社会效益,更要看到西湖在保护建设、管理服务上付出的努力。

西湖的综合保护工程,足足持续了7年!坚持博物馆免费开放的背后,是不断加强建设让西湖越来越美,提高管理服务水平让游客越来越满意。

而限制游客量的灵隐寺、岳庙、六和塔、虎跑泉等景点,依然是保留了门票,所以,更准确的说,西湖免票其实是缩小了景区收费范围。

免门票之弊

言者想说的是:切勿随便模仿“免门票模式”。东施效颦只会让景区发展陷入更大的麻烦之中!

实际上,如果把旅游当作一项产业而非公共事业,那就得遵循市场规则,景区建设运营必须得有稳定收益作为投资回报。观光型景区没了稳定的门票收入,又能通过什么实现可持续发展呢?可持续发展没有发展起来又如何能“可持续”?

可以想象,没有可持续的财政资金或其它营收做支撑,盲目地免费开放,通常情况是:免费的第一年,景区设施建设与管理服务皆跟不上游客的快速增长,由此导致“免费差体验”,因而对外地游客失去吸引力,也不适合当地居民休闲,最终无人问津。

例如绵竹市的年画村,不论是景区建设,还是人文历史,都是一个非常不错的4A级景区。作为汶川地震的灾后重建项目,该景区免收门票,以农家乐经营为主体。

然而,目前的游客量显然与景区品质及区位不相称,当前的管理服务及旅游氛围也与景观不匹配。更确切的说,其已经不是一个景区,只是有些特色的居民生活区,景区观光功能被淡化,徒有些当地食客而已。

就现实情况来看,免门票的景区,大多未能一免成名,反而是免门票后,就由旅游景区变成了居民休闲区,不再成为对外的旅游吸引物。

景区不收门票通常会滋生成以下弊端:

1、无利润之源

从旅游业的利益链维系上看,免了门票,景区就没有了稳定、可控的现金流。

虽然成功案例向我们证明,可以通过其它业态来平衡。但从融资的角度,门票收费仍是最理想的渠道。对于普通和小型景区而言,没有门票收入,景区的日常运营就没有支撑。

利润无法实现,业态又做不起来,届时反悔、重启收费模式的可能性就微乎其微了。

2、缺乏吸引力

旅游景区必有一特定主题,需要依托吸引物营造协调一致的氛围感,统一主题下的节事、促销与气质营造。并通过不断创新、注入时代内涵,以保证源源不断的活力与吸引力。

前面说了西湖。试想一下,若无“西湖十景”这一主题,零散、免费开放的几个公园,如何能从几个知名园区分得人气与效益呢?

免费景区,某种程度上是向着公园回归。公园并非不好,但其功能主体是作为基础设施吸引并服务当地居民,而非带动地方旅游产业发展。

此外,对外地游客或潜在游客来说,“公园”的吸引力自然比不上具有差异性、主题性的景区;不收门票也会让游客产生这样的心理:免费的地方不好玩!

3、运营主体错位

承载着国民教育、弘扬传统文化、传播美学等多种功能,追求社会效益的公益型景区,作为一种共享资源,收费在一定程度上会破坏其公益性;但市场型和混合型景区,是具有市场属性的商品,销售与经济利益的回报不可或缺,追求营利性也合情合理。

免去门票,不按市场的方式进行管理,不能处理好市场与政府的关系,即运营主体错位,可能会导致诸多不良后果。比如因无游客量考核压力而丧失营销动力、逐利动机和创新创意能力;多种管理主体下导致权责不清晰、上级监督不力与问责弱化、管理乱象加剧和游客体验差等。

也许您会说,免门票是一种藏富于民的策略。但对不成熟的景区而言,各商户作为零散个体,在经营管理上缺乏景区公司的统筹,也很可能在混乱中错失大量的富。没有坚实的财政支持,政府所能提供的管理与服务,可能并不如市场机制下收费运营的好。

收门票的正确姿势

说到这,可能有人要问了:哪些景区有望摆脱“门票经济”束缚,以免门票或低票价的方式发展“旅游经济”?如果“不情愿”地想收门票,又该如何设定价格与形式?

1、景区门票一般不可免

对于成熟、知名景区而言,门票能不涨就不涨,甚至可以降,尽快地从“门票经济”转型“旅游经济”是这类景区的出路所在。但免门票不能“一刀切”,核心景点仍有必要收费。

对于新建、成长期的景区而言,免门票就显得不那么现实了,该收的一定得收。

此外,门票能不能免还需考量景区的公益性与商业性。

如果是公益型景区,即具有极大和明显的社会公益价值,实行免门票或低门票是受认可和支持的。可采取“国家补贴+开辟其他收入渠道”的模式,允许个人或机构在公共自然保护地从事商业行为,通过社会性收费弥补管理建设经费不足。

若是市场型景区,即不依托所在地传统旅游资源,依靠开发商投入资本、土地、文化创意等产生市场价值的“无中生有”景区,如欢乐谷、迪士尼等主题公园和度假区,人造景观与娱乐景点占比较大,门票应进行市场化定价,免门票是不可能的。

而目前最为普遍的混合型景区,既依托所在地的森林、一般人文古迹等公共资源,也依靠开发商投入各类旅游发展要素,产生市场价值的“平中见奇”景区,可由政府制定市场指导价或最高限价管理。

2、收费尺度易小不宜大

捆绑式销售、明涨暗浮等大范围收费令游客反感;不收费会滋生诸多弊端,且免门票不等于摆脱门票经济,收门票也不等于死磕门票经济。因此,大范围的非核心景点,可实行免费政策,但核心景点仍需收取一定费用。

正如西湖所做的那样,大景区免票,只在小范围的核心景点收费。这样既有利于提高游客的积极性,体现当地政府和景区管理者“以人为本”的思想,凸显景区的光辉形象,又有利于保护自然文化遗产;收取的部分门票,与居民合理分配,亦可有效化解景区与居民冲突,保障当地居民的利益。

3、价格与形式设置需谨慎

文章开头已指明国内景区票价过高的弊端。法国的卢浮宫尚只收不到百元人民币的票价,国内的许多景区何来底气设置几百元的票价?

一般来看,百元以内尚是游客可以接受的票价,50元以内则更具吸引力,超过300元会让人望而生畏。

门票的形式设置更要谨慎!多张票不仅会给游客购买造成不便、收费过多的印象,还会给景区运营管理带来累赘,不可取;而一票制又有可能导致游览受限,给游客造成“捆绑式销售”的印象。比如凤凰古城,一票制出台后受到抵制,一度造成景区停业。

尽管一票制有利于治理旅游乱象、提升品质形象,但其抬高门槛、增加旅游成本和限制选择等弊端也必须慎重考量。至于票中票,更需要非常详实、谨慎的考察与研究方能确立!

在门票设置过程中,程序化、透明度等问题也需多加注意。有必要时需依章程采取听证等制度,以免触碰利益礁石,使政策执行在“与民争利”的质疑中搁浅。

结 语

总之,景区门票的价格绝不可过高,免费或小范围收费亦可。至于具体到某一类景区乃至某一个景区,在门票问题上该如何取舍与运作,应该拿这样的一把标尺去衡量:能够让各方利益平衡,而不是此消彼长。

*该文观点仅代表作者本人,本网站系信息发布平台,仅提供信息储存空间服务。如有侵权,请联系删除!