6月24日,以“旅游+避暑—休闲新动态,增长新动力”为主题的“2016中国避暑旅游产业峰会”在长春召开。大会发布了《2016中国城市避暑旅游发展报告》。报告通过对2015年避暑旅游发展回顾、2016避暑旅游形势研判、2016客源地居民避暑消费特征、2016避暑旅游供给等分析与研究,提出了2016避暑旅游发展五大建议。

一、2015避暑旅游发展回顾

2015年发展旅游特征可以用三个关键词来形容:一个是量的增长,第二个是质的提升,第三个是空间格局的演化。

(一)量的增长

主要体现在供需双方对细分的市场有了高度的共识。从政府角度,各地政府对避暑的关注度提高,推介力度增大。

从企业角度,旅游企业和非旅游企业都在关注避暑旅游,并增加信息传播力度;自然观光类景区以避暑为宣传点寻求转型契机,旅行社也加大了线路的投放和推介,OTA、地产企业等也在关注避暑旅游。

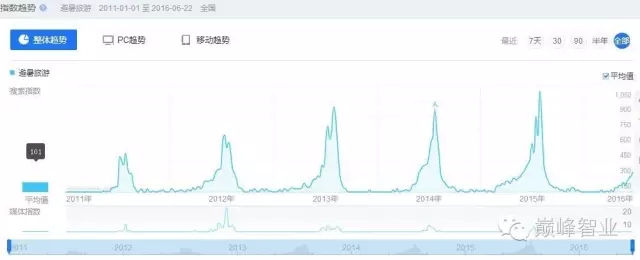

从消费者角度,以百度大数据支撑的消费者关注度看,避暑旅游四年来关注度一直是呈上升态势,每次搜索是在7月份达到一个最大的峰值。

从目的地角度看,新兴避暑旅游目的地不断涌现。辽宁省葫芦岛市,全球30%的泳装生产基地,连续多年都在做泳装季;湖北谋道镇,小镇名不见经传,但是每年有十万外来避暑大军,当地政府做了什么大事?改造了两个菜市场,因为避暑要有生活的概念,没有生活就起不到避暑的效果的,所以政府改造了两个农贸市场。

总结以上四个维度,看2015避暑旅游特征如下:

第一,市场规模持续扩大。以长春市为例,三季度的旅游收入接近360个亿,同比增长27.24,市场的规模的持续扩大。

第二,避暑旅游产品体系不断丰富。大体可以分为六类:一是休闲观光;二是避暑康养类;三是休闲体验类;四是节事活动类;五是避暑旅游的辅助产品,如防暑降温电器。六是避暑旅游装备制造,如泳装、太阳镜及户外装备等。

第三,是比春运更甚的暑运。2015年的暑期全国铁路的累计旅客发送量是5个亿,同比增长29.8%,对比来看暑运发送的游客人数是春运的1.7倍。

(二)质的提升

一是避暑旅游的研究数据和成果快速增长,其中避暑旅游的服务质量,游客满意度和休闲度是研究关注的焦点;二是避暑产业综合的带动情况明显增强。比如住宿业,贵阳市专门出台了避暑旅游酒店的标准,满足避暑游客的要求。

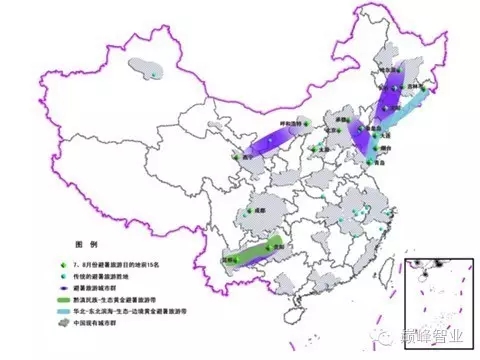

(三)空间格局演化

避暑旅游主要分布是在祖国的东北、西部,包括华北局部,包括西南局部,这个大的格局是不会变的。一些主要的客源地的周边避暑旅游发展火爆。如杭州、南京、重庆,本来应该是客源地城市,但是周边避暑旅游发展很好。

总体来看15年避暑旅游发展整体相好,但是仍然在一些不足:

一是观光型产品多,休闲度假偏少,避暑是一个长期的过程,应该更加强调休闲;二是高端避暑旅游项目供给少;三是文化挖掘不足,避暑旅游有很强的文化基因;四是避暑旅游城市的市场秩序有待进一步规范和提升;五是怎么处理好暑期旅游过热和其它季节相对淡季的关系。

二、2016避暑旅游形势研判

根据国家气候中心给出的夏季的温度预测,可以看出今年中国的入夏时间华北、华南地区偏早。且在实际调查当中发现,81%的居民在暑期有出游计划。气温形势与出游计划结合,今年的旅游出游的需求会更旺盛。

首先,避暑的消费期可能会延长。在华北、华南,高考结束,端午来临,在没有进入夏季的时候避暑概念已经悄然预热,一些避暑市场瞬时提前启动。而往年,市场的启动一般在七月中上旬,总体来看这个消费季可能会延长,旅游营销工作需要制定相应的推介方式。

其次,避暑旅游的常态化和日常化现象凸显。调查数据显示游客出游频次增长,通过城市旅游时间延长。

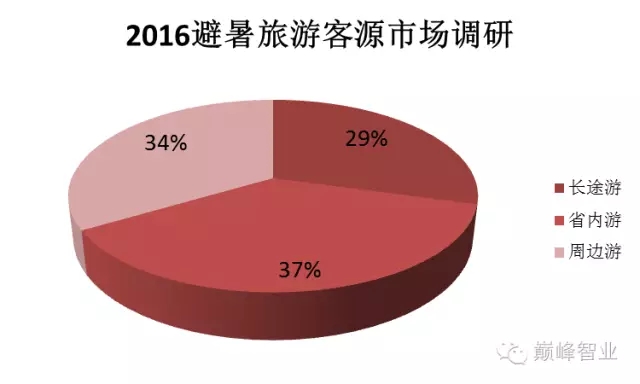

第三,近程线路和远程线路同步发展。避暑旅游选择长途游的比率29.3%,周边游占比33.5%,选择周边游比长途游多,再加上省内和进城的游客总体接近70%。

第四,避暑旅游市场将会更加的细分,产品也会更加的多元。避暑旅游发展不能也不是只图凉快,还要更加注重相关产品的配套供给。

三、2016避暑客源市场分析

(一)基本特征

基于百度大数据,通过对18个城市做了出游意愿的调查结论显示:近50%的人把夏季的避暑度假作为出游的一个重要的动机,出游意愿很高;出游花费预算多,消费高,40%的游客在目的地的停留时间很久;出游方式上,近40%的居民倾向和家人一起出游,家庭游成为避暑旅游的主要出游方式。

(二)旅游品牌影响出游决定

一是目的地旅游品牌吸引力,接近三成的受访者表示当前的避暑旅游产品缺乏吸引力;二是居民获取目的地旅游信息渠道,主要是来自于新媒体、网络、微信和微博,其中,目的地举办推介活动占比8.3%,通过亲朋好友口碑的介绍占比37%;三是居民对避暑旅游目的地的适宜性和安全性非常关注。

(三)从供给侧角度看避暑旅游

从供给角度看,2016年避暑旅游产品总体供给比较充分;从产业要素看,在暑期的两到三个月时间大量的游客激增,配套设施存在不足;从景区层面看,不管是传统的还是这种非传统的避暑景区,它和避暑本身并没有很高的关联性的景区,都在加强避暑推介;从旅行社和OTA角度看也是如此;再一个就是休闲地产中,避暑类产品已形成一定规模。

四、2016避暑旅游发展五大建议

(一)要强化避暑旅游认识,把握当下市场机遇

从避暑旅游到避暑旅游产业,从旅游到经济,要把节庆会展、装备制造等嫁接其中,就是避暑产业的概念。如果再放大就是气候经济、气候产业。

(二)要着力推进供给侧的改革

一是当前避暑旅游产品支撑较弱,文化特色性挖掘不够,特别是一些休闲度假类的产品;二是夏季的弹性周期,对于夏季大陆性气候典型的昼长夜短,政府层面有没有实施细则;三是说在解决夏季供需矛盾的时候有没有一些突破性的办法,例如住宿方面,露营地的补充,或者引进类似途家的整合平台,对民用资源进行整合转化。

(三)要着力推动“避暑+”促进融合发展

避暑+研学、避暑+度假、避暑+康养,避暑+装备制造、避暑+节庆会展、避暑+文化创意和演艺等等,以避暑+丰富旅游产品,以避暑+充实避暑旅游产业,并促进产业融合,创新发展。

(四)要优化完善宣传推广体系,强化品牌建设

游客对避暑的关注是实际上在二月份就发生了,实际的出行因为制度性安排一般在7月份,这个中间有三到四月的周期,就是重要的宣传期,需要制定相应的营销计划、明确营销方向和目标。一是空间定向,定位客源地营销;二是产品定向,开发适宜目标客群的避暑旅游产品;三是技术定向,借助新媒体、移动端的精准营销。在品牌建设方面,强化口碑效应,深化文化挖掘。

(五)要推动避暑旅游从景点走向全域

国家旅游局提出全域旅游,一是从管理的层面,从单一的旅游部门主抓主管专项由党政来统筹抓,二是要打破景区内外的两重天,不管景区内还是外都是一样的气侯条件。从景点走向全域,更要重视景区的产品建设,这是核心的吸引。此外,乡村也是避暑休闲度假的重要去处。

《中国城市避暑旅游发展报告》已经越来越多地引起了国际国内旅游业界的广泛关注,发展避暑旅游,建设避暑旅游城市,离不开当地政府的坚强领导和规划,也离不开当地居民在日常生活中为游客提供触手可及的帮助,更离不开市场主体的广泛参与。

*该文观点仅代表作者本人,本网站系信息发布平台,仅提供信息储存空间服务。如有侵权,请联系删除!